建築費の高騰でハードルが高まる賃貸マンション建築

昨今、建築費の高騰が顕著であり、相続対策で賃貸マンション建築の検討を進めても、断念せざるを得ないケースが出てきています。建築費高騰に賃料の伸びが追いつかないケースが散見されるのがその理由です。

建築費はこんなに上昇している

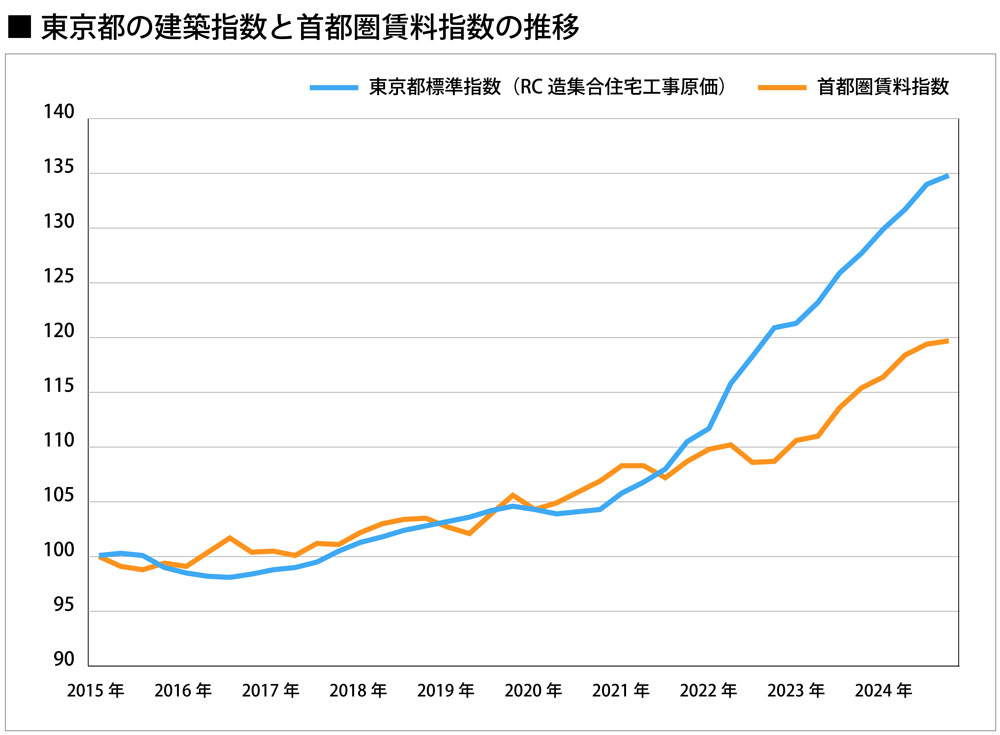

次のグラフは、一般財団法人建設物価調査会が公表している東京都における鉄筋コンクリート造(RC造)の集合住宅に関する工事原価の指数と、公益財団法人東日本不動産流通機構が公表している首都圏不動産流通市場の動向から首都圏の平均成約賃料を基に2015年1月~3月期を100とした場合の指数をグラフ化したものです。

建築費と賃料は2021年までは同じような変化率でしたが、2022年以降は建築費と賃料の乖離が広がっています。2024年末には、工事費は134.8、賃料は119.7と格差が広がっていました。

(一般財団法人建設物価調査会が公表している東京都標準指数(RC造集合住宅工事原価)および、公益財団法人東日本不動産流通機構が公表している首都圏不動産流通市場の動向より筆者作成)

保有する物件・土地の定期的な資産価値の確認がポイントです。

坪あたり賃料1万円は判断が分かれそう

地主は、相続対策で賃貸マンションを建築する場合、フルローンで建築費を賄うことが多いでしょう。筆者が最近携わった事案では、今年竣工のRC賃貸マンションの延床面積あたり総事業坪単価(解体費、不動産取得税、登記費用等の諸費用含む)は約240万円でした。立地は都内の人気エリアであるため、共益費込みの賃料は坪あたり2万円程度です。

このときのキャッシュフロー概算を計算してみます。年間賃料は坪あたり24万円。建築費240万円/坪をフルローンで借りて35年で返済すると考えましょう。金利が上がってきているので、借入期間中の平均金利を2.5%とすると、元利均等返済なら毎年10.4万円の返済(元本と利息合計)となります。運営支出(管理費、保険、修繕費、公租公課、水光熱費など)を長期平均で賃料の25%と想定すると坪あたり年6万円(=24万円×25%)、支出合計は坪あたり年16.4万円(=10.4万円+6万円)、結果、坪あたり税引前利益は年約7.6万円(=24万円-16.4万円)の黒字となります。賃料下落や空室リスクを考えたとき、仮に現在の賃料から3割減になったとしても、税引前利益は坪当たり2.2万円となります。

このケースはかなり高級グレードですので、一般的なグレードの総事業費単価を150万円程度と想定した場合について考えてみます。仮に賃料が坪1万円(年間賃料が坪あたり12万円)なら、坪あたり税引前利益は約2.5万円となります。同様に賃料下落や空室リスクで賃料が3割減となった場合、▲0.2万円と赤字に転落します。つまり、坪1万円の賃料となるエリアが実質的にRC造で賃貸マンションを建築すべきか、リスクを踏まえると判断が分かれるエリアになるのではないかと筆者は考えています。

東京23区・中央線沿線・田園都市線沿線・横浜駅周辺以外は判断が難しい?

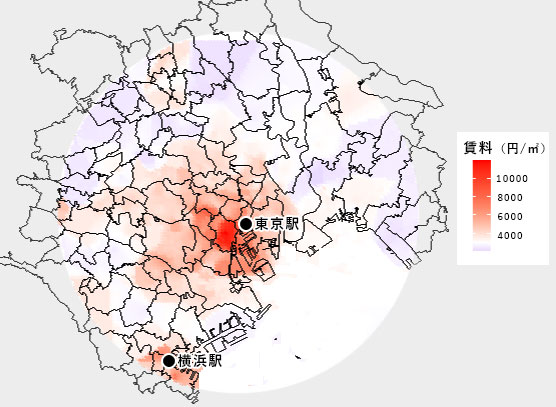

公益財団法人東日本不動産流通機構に登録されている東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の賃貸成約データ(築2年以内の賃貸マンションで2025年3月1日~3月31日の期間内で成約した事例1079件)を用いて、東京駅から半径30km圏内の賃料ヒートマップを作製してみました。ヒートマップは、逆距離加重法を用いて作成しています。逆距離加重法とは、補間したい点(つまり観測点以外の場所)の近傍観測点をいくつか採用し、その距離の逆数で重みづけして(加重平均して)補間値を求めるという方法です。今回は近傍点を5点としています。

(公益財団法人東日本不動産流通機構に登録された賃貸マンション成約事例(2025年3月1日~同3月31日までの築2年以内の成約事例)を用いて筆者作成)

このヒートマップは坪当たり賃料が3000円となる場所を白く塗っています(海域部は補間値の計算をしていないため白くなっていますが、坪当たり賃料が3000円という意味ではありません)。これより高い賃料単価の場合は赤、低い場合は薄紫色に塗られています。こうしてみると、東京23区内でも、江戸川区東部、葛飾区、足立区(北千住界隈を除く)といったエリアは坪当たり賃料が3000円以下のエリアとなっています。また、23区の北側、北東側は概ね3000円以下のエリアとなっています。23区の西側、特に中央線沿線は3000以上となるエリアが広がっていますが、それ以外のエリアは白や薄紫色のエリアが多くなっています。神奈川県内も横浜駅周辺と田園都市線沿線以外は白いエリアが多くなっています。

今後の賃貸事業はどうなっていくのか?

坪あたり賃料が3000円以下となるエリアでは、フルローンで賃貸マンションを建築するリスクが高くなってきているのではないでしょうか。実際。筆者はこうしたエリアの地主さんから新築すべきか否かといった相談を受けるケースが増えています。

相談を受ける際には、設計事務所とともに検討するのですが、その中で最近の傾向として挙げられるのは、既存建物(主にRCやS造)を活かした再生を検討するケースが多くなっていることです。共用部分や共用空間といった余白を作りながら、他の競合物件にはない空間を作っていくケースが多いようです。実際に検討してみると、新築のRC造よりは廉価で実現できるケースが多く、しかも、新築相場に迫る水準で貸すことが可能となるケースもあります(実際、筆者が関わった物件(築40年程度の木造アパートではありますが)は、近隣の築5年以内のワンルームマンションとほぼ変わらない単価で貸せたという実績があります。)。

ただし、金融機関から見れば新築のほうが融資しやすいという面がありますので、今後はこうした課題をクリアしていく必要があると感じています。とはいえ、地域によっては、リスクを負って新築を建てるより既存建物を活かしたほうが、長く愛される競合優位となる賃貸物件を作れる可能性がある以上、こうした課題をクリアしていく事案が増えていくのではないかと考えています。

| ・ | 本コンテンツに掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、当社の見解を示すものではありません。 |

| ・ | 本コンテンツに掲載の情報は執筆時点のものです。また、本コンテンツは執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性について執筆者及び当社が保証するものではありません。 |

| ・ | 本コンテンツは、情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の取得・勧誘を目的としたものではありません。 |

| ・ | 本コンテンツに掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、当社は一切責任を負いません。 |

| ・ | 本コンテンツに掲載の情報に関するご質問には執筆者及び当社はお答えできませんので、あらかじめご了承ください。 |