東急田園都市線 沿線マンション価格の変化と特徴

東急田園都市線は、横浜西部や埼玉エリアから渋谷や大手町へ直通で行けるなど、都心部へのアクセスの良さだけでなく、閑静な住宅街、自然やスポーツ設備が整った公園など、生活利便性の高さが魅力と言われている沿線のひとつです。お洒落なカフェやレストラン、ショッピングモールなどが隣接している駅も見られ、中古マンションも多く取り引きされています。今回は東急田園都市線の駅で、渋谷駅から長津田駅までの準急停車駅を最寄り駅とする中古マンション価格が、2018年から2023年の間でどのように変化したか、その特徴はどんなものかを調べてみました。

調査方法

今回は、公益財団法人東日本不動産流通機構に登録されている2018年1月から2023年12月までの中古マンション成約事例のうち、最寄り駅から徒歩20分以内、専有面積40m²~150m²、築年数40年以内、所在階20階以下の事例(7,555件)を使用しました。

価格推移はこのデータについて各成約事例の品質を加味した上で、「築15年、最寄り駅から徒歩7分、専有面積70m²、所在階5階」という、最寄り駅毎の中古マンション価格を想定した上でその価格を推定します。各物件の品質はこれを構成する様々な特性(最寄り駅、最寄り駅からの徒歩分数、築年数、専有面積、所在階など)に分解でき、価格はこれらの特性によって決定されると考え、これらの特性と各物件の価格との関係を、重回帰分析※という統計的手法で解析することにより、物件間の価格差のうち品質に起因する部分を計量的に把握したうえで上記のような品質の価格を推定するという手法です。

※重回帰分析:複数の変数(目的変数)を用いて、ある結果(説明変数)を表す式を算出する統計的手法。

保有する物件・土地の定期的な資産価値の確認がポイントです。

多摩川を越えるか否かで大きな価格差がある

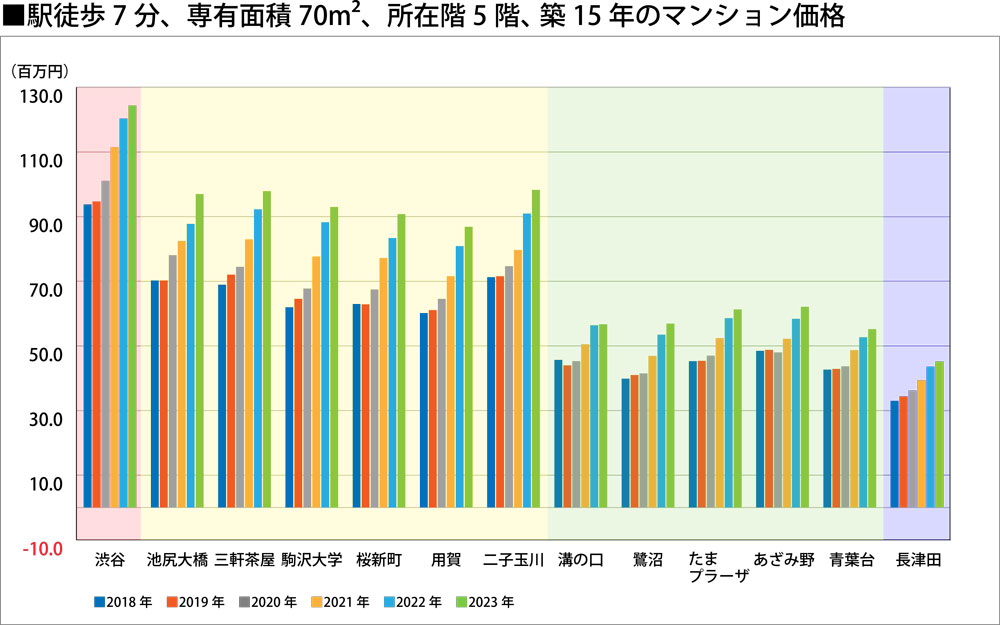

次のグラフは、最寄り駅毎に価格推移を棒グラフにて示したものです。

(公益財団法人東日本不動産流通機構に登録された取引事例より筆者作成)

全体的に見ると、「渋谷」、「池尻大橋~二子玉川」、「溝の口~青葉台」、「長津田」と大きく4つの価格帯に分かれています。「渋谷」を最寄り駅とするマンション価格が抜きんでていることは予想通りですが、多摩川を超えるか超えないかの差は思った以上に大きく、2023年の価格(築15年、最寄り駅から徒歩7分、専有面積70m²、所在階5階)で言えば、「池尻大橋~二子玉川」は平均で9,400万円、「溝の口~青葉台」は5,840万円となっていました。

●2023年の価格比較

| 駅区間 | 平均成約価格 |

|---|---|

| 池尻大橋~二子玉川 | 9,400万円 |

| 溝の口~青葉台 | 5,840万円 |

相対的な価格に変化が見られる

次のグラフは、「渋谷」を除いた各駅の価格推移を折れ線グラフにして示したものです。

(公益財団法人東日本不動産流通機構に登録された取引事例より筆者作成)

このグラフについては、主に各駅の価格順位に入れ替わりや変化があったかに注目したいと思いますので、「渋谷」は分析対象から除外しています。「池尻大橋~二子玉川」についてみると、2018年は「池尻大橋・三軒茶屋・二子玉川」という急行停車駅の塊と、「駒沢大学・桜新町・用賀」の3駅の塊に分かれていました。しかし、最近では後者の塊が分散し、「駒沢大学」の価格が相対的に伸びています。「駒沢大学」駅前は、学生向けの居酒屋や定食屋などリーズナブルなお店が集中しており、親しみやすさが感じられる一方で、駒沢オリンピック公園の周辺は洒落たカフェやレストランが多く、周辺の住宅街とは一味違った雰囲気を醸し出している面もあります。また、コロナ禍以降、自然の多いオープンスペースの需要が増加しているという調査報告(※)もあるので、駒沢オリンピック公園付近に住みたいという需要がここ数年で高まった可能性もありそうです。

※【参考文献】

- https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000804219.pdf

- https://www.jstage.jst.go.jp/article/jilaonline/15/0/15_39/_article/-char/ja/

一方、「溝の口~青葉台」は、2018年は価格が分散していたものの、2023年にはおおきく2つの塊に変化しています。「たまプラーザ・あざみ野」、「溝の口・鷺沼・青葉台」です。特徴的なのは、「溝の口」の相対価格が落ちたことです。2018年から2019年にかけて下がっていたという点も特徴的です。筆者の主観ですが、東急田園都市線沿線のイメージは、高度成長期時代から都心部の大手企業などに勤務する世帯をターゲットに、病院や私立学校などを誘致し、新たな山の手を作るという開発がなされてきたエリアです。そんな中、「溝の口」駅界隈は歴史的にも古く、かつての下町感が残る街です。この沿線を好む需要層とはやや価値観が異なる可能性がありますが、そうした需要側の意向が従来以上に明確化した結果かもしれません。2022年以降の傾向なので確定的ではありませんが、こうした背景が、相対的な割安感を生み出したのではないでしょうか。

街は常に変化する

今回の調査結果では、都心部のほうが価格は上がりやすく、郊外はそれに次ぐという想定の範囲の結果が得られた一方、ここ数年の間で、これまでよりも相対的な価格を伸ばした駅、相対的な価格を下げた駅が存することが分かりました。新築マンションや中古マンションの供給によって、価格が左右されることもありますが、2018年から5年という期間であっても、需要サイドの動向変化で価格の変化が起こりうるということに興味が湧きます。さらに5年後、どのような変化があるのか注視してみたいと思いました。

保有する物件・土地の定期的な資産価値の確認がポイントです。

| ・ | 本コンテンツに掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、当社の見解を示すものではありません。 |

| ・ | 本コンテンツに掲載の情報は執筆時点のものです。また、本コンテンツは執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性について執筆者及び当社が保証するものではありません。 |

| ・ | 本コンテンツは、情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の取得・勧誘を目的としたものではありません。 |

| ・ | 本コンテンツに掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、当社は一切責任を負いません。 |

| ・ | 本コンテンツに掲載の情報に関するご質問には執筆者及び当社はお答えできませんので、あらかじめご了承ください。 |