都道府県・主要都市のマンションストック戸数&マンション化率 2024

東京カンテイが分譲マンションストック戸数を都道府県・市区町村別に調査しました。 また、全国における超高層マンションの供給動向&ストック数についても調査しています。

マンションストック戸数ランキング

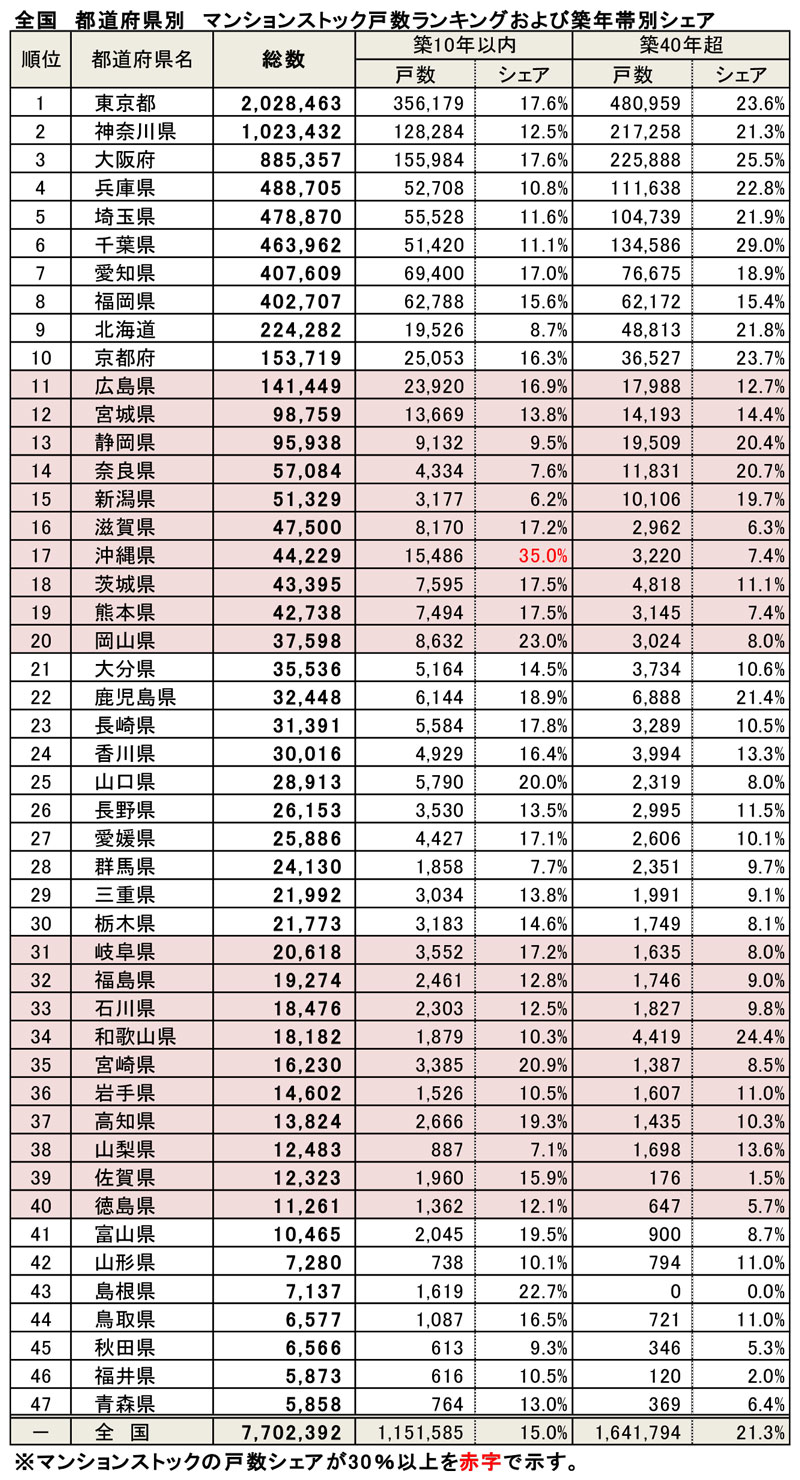

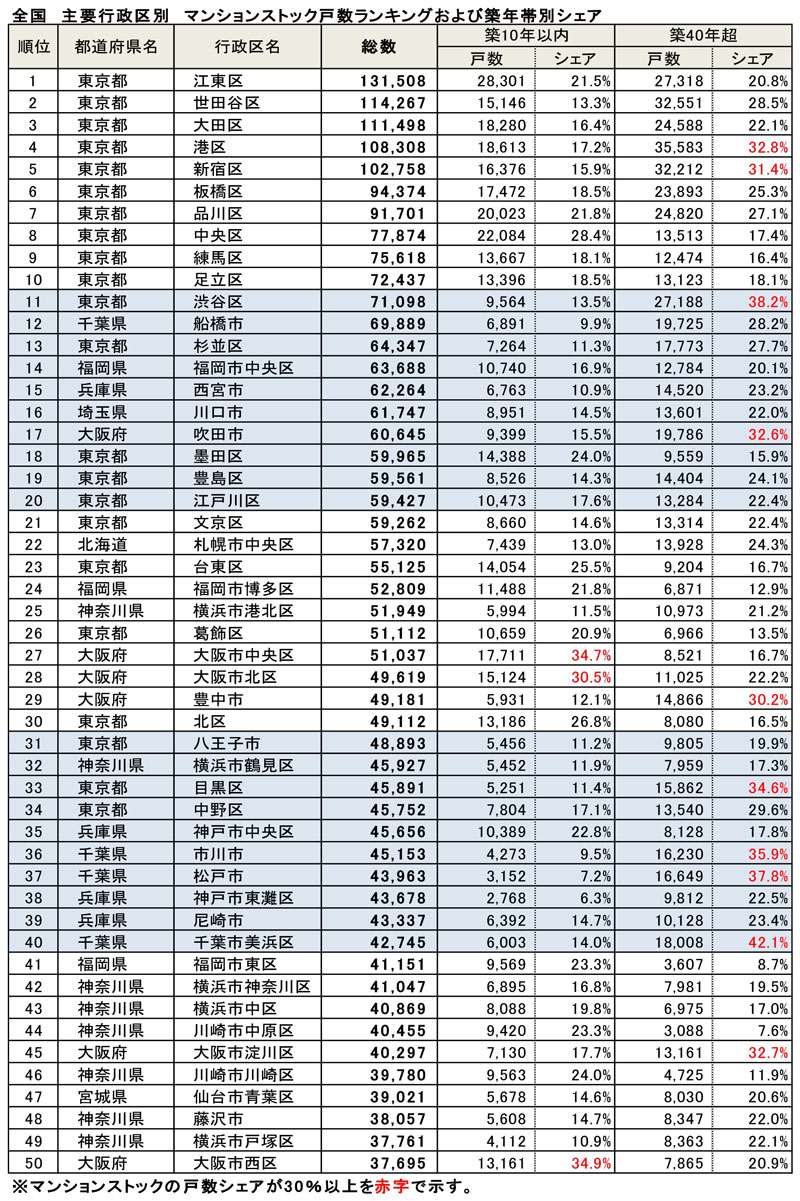

2024年末時点でマンションストック戸数が最も多い都道府県は東京都の2,028,463戸で、100万戸を超えているのは依然として次点の神奈川県を含めた2地域のみである。石川県を除く都道府県でストック戸数は軒並み増加したが、1万戸以上のストックが上積みされたのは東京都と大阪府のみで、神奈川県は今回9,907戸と僅かに届かなかった。なお、三重県と福井県のランキング順位は各々1つ上がっている。

全国のストック戸数のうち、「築10年以内」は前年から27,616戸減少、全体に占めるシェアも15.5%→15.0%に縮小した。当該シェアが最も大きかったのは沖縄県の35.0%で、唯一30%を超えている。一方、「築40年超」のストック戸数は築年帯の中でも2番目に多く、前年から140,189戸増加したが、現時点ではいずれの地域においても30%以上のシェアには達していない。

行政区別でストック戸数が最も多いのは東京都江東区の131,508戸で、第5位の東京都新宿区までが10万戸以上のストックを有している。「築10年以内」の戸数トップも江東区となった一方で、同築年帯のシェアでは近年大規模タワーマンションなどの供給が盛んな大阪市中心部の行政区で30%以上の高いシェアを示している。

マンション化率 都道府県

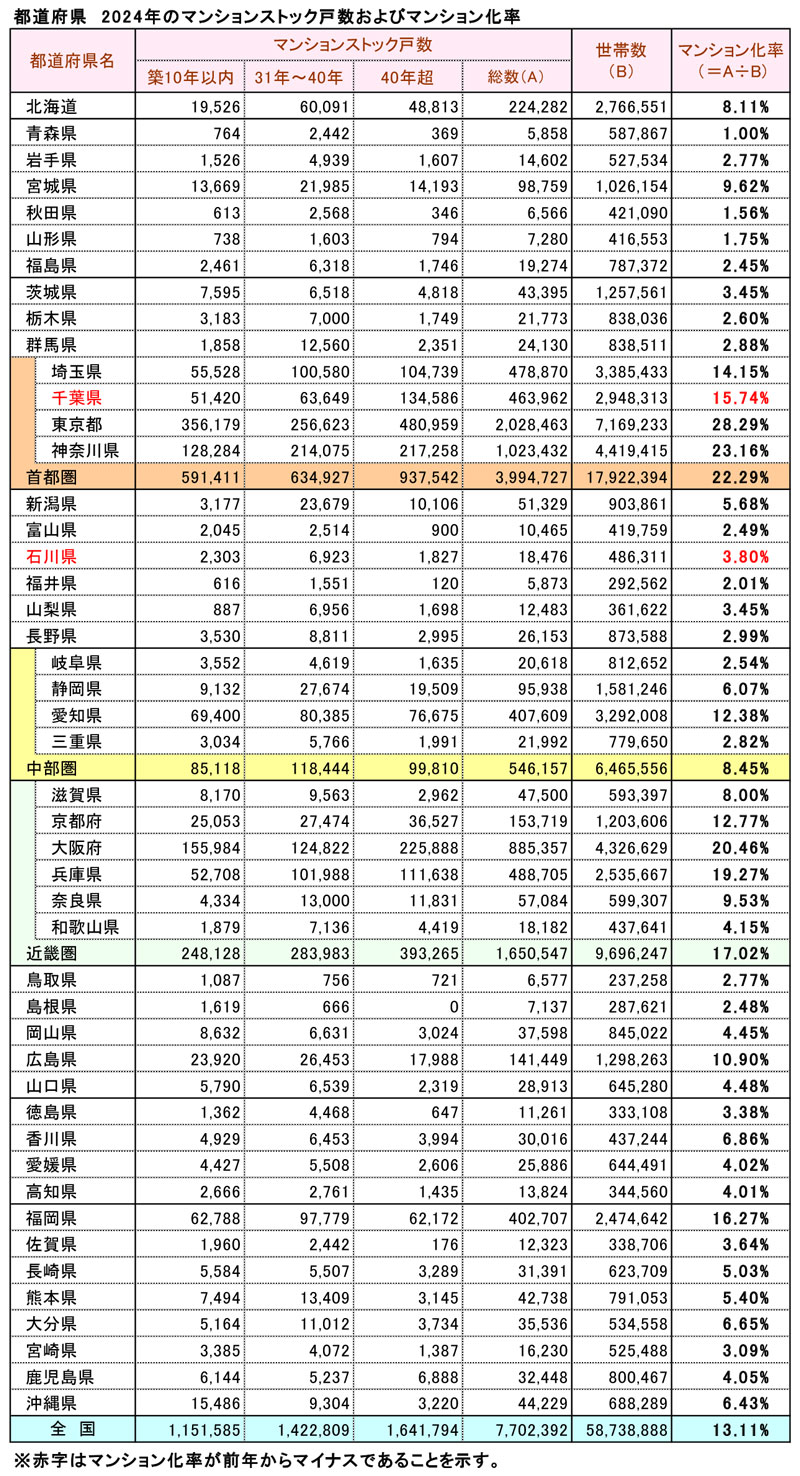

全国の世帯数に占める分譲マンション戸数の割合を示す「マンション化率」は、2023年から0.10ポイント拡大して13.11%となった。また、前年からのストック戸数の増加分は91,937戸となった。コロナ禍当初の大幅減から持ち直す動きも見られたが、販売価格の高騰に伴う供給調整が一段と進んだことで、今回はコロナ禍以降で最も低い水準となった。なお、世帯数の増加分も昨年を下回ったために、マンション化率の伸びは前年と同程度であった。

最もマンション化率が高いのは東京都の28.29%で、第2位に神奈川県(23.16%)、第3位に大阪府(20.46%)が続いている。地方圏では福岡県の16.27%が抜けており、全国の中でも5番目に高い水準となっている。なお、10%以上の地域は全部で10都府県を数える。

最も伸びが大きかったのは京都府の0.18ポイントで、7年ぶりにトップへ返り咲いた。京都府ではストック戸数の増加分が4年連続で2千戸以上となったのに対して、世帯数の増加分は2,614世帯と僅か3年で半減している。京都市中心部で供給される新築マンションの中には富裕層のセカンドニーズ向けの物件も多いことから、マンションの普及度合いが“見かけ上”高まりやすい状況となっている。

保有する物件・土地の定期的な資産価値の確認がポイントです。

マンション化率 行政区

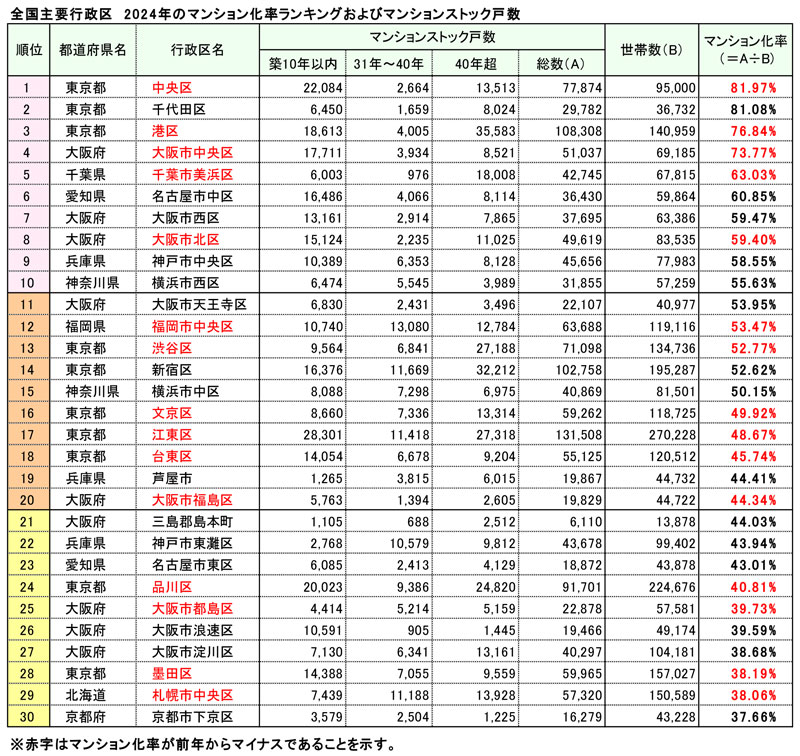

主要行政区別マンション化率ランキングの第1位は東京都中央区の81.97%で、2年連続のトップとなったが今回は1.31ポイント縮小した。数多くの大規模物件が相次いで竣工した前回に比べて今回はストック戸数のまとまった上積みがなく、さらに引き渡された大規模物件への転居者も大幅に増加したことが要因とみられる。なお、ランキング上位では多少の順位変動が見られたが、顔ぶれ自体は前回と同様となっている。

最も伸びが大きかったのは第21位の大阪府島本町(2.72ポイント)で、元々ストック戸数の総数自体が多くないエリアに大規模物件が竣工して5年ぶりにまとまったストックが上積みしたことが要因。この他、2ポイント以上拡大したのはランク外の神戸市兵庫区(2.11ポイント)のみであった。一方、最も縮小したのは前出の中央区で、掲出したランキング上位を見てもマンション普及の後退が前回よりも増えている。

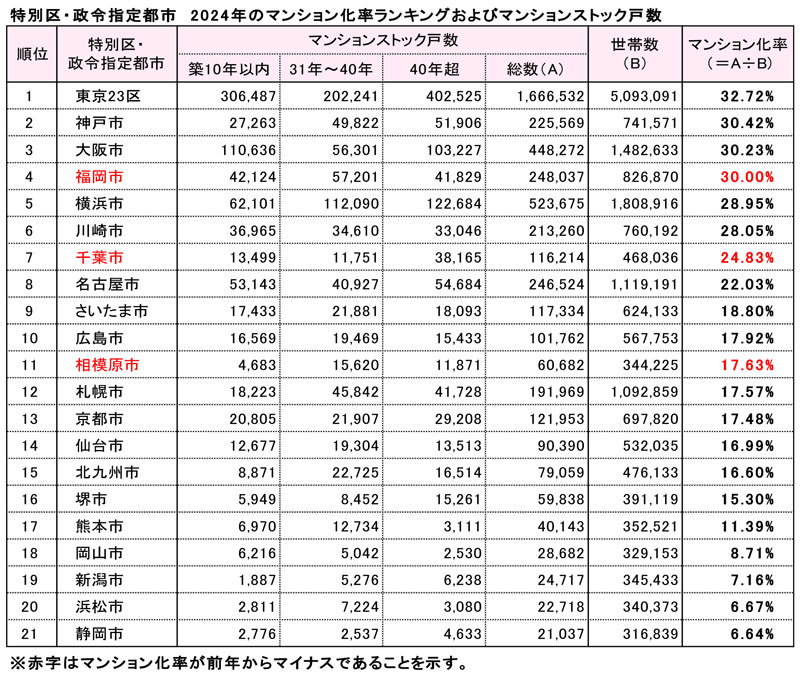

マンション化率 特別区&政令指定都市

全国における特別区・政令指定都市の「マンション化率」ランキングを見ると、東京23区が2023年から0.06ポイント拡大の32.72%で、13年連続のトップとなった。また、今回は縮小した福岡市に対して拡大した大阪市が初めて30%台に達したことで順位が逆転している。大阪市ではアベノミクス以降の大規模な再開発に伴って、タワーマンションやコンパクトマンションなど投資ニーズの受け皿にもなり得る物件の開発が増加している。特に、市内中心部に位置するエリアでは築年数が比較的浅めの物件がストックの大部分を構成している。

マンション化率が最も拡大したのは名古屋市の0.35ポイントで、0.30ポイント以上の拡大は4年連続。市内中心部に限ればマンション化率が30%を上回る行政区も存在している。2013年にリニア中央新幹線の開業に向けた計画が示されて以降はJR名古屋駅周辺で大規模な再開発が行われ、新たなオフィスビルや商業施設とともに大手デベロッパーが手掛けるタワーマンションの供給も急増しており、当該エリアに位置する東区・中村区・中区における「築10年以内」のシェアはいずれも30%台~40%台と非常に高い水準を示している。

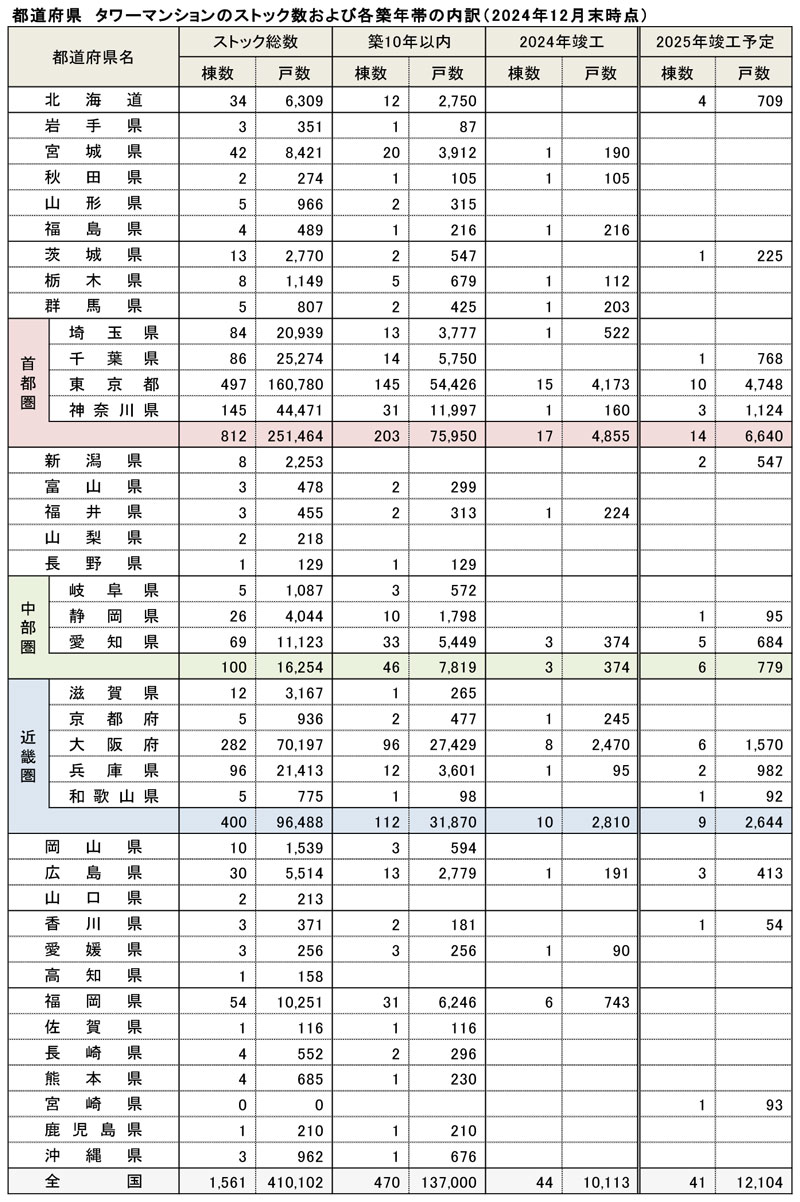

2024年 タワーマンションのストック数(都道府県)

タワーマンションのストック戸数は40万戸の大台に達する 2025年には供給実績エリアが39都道府県に

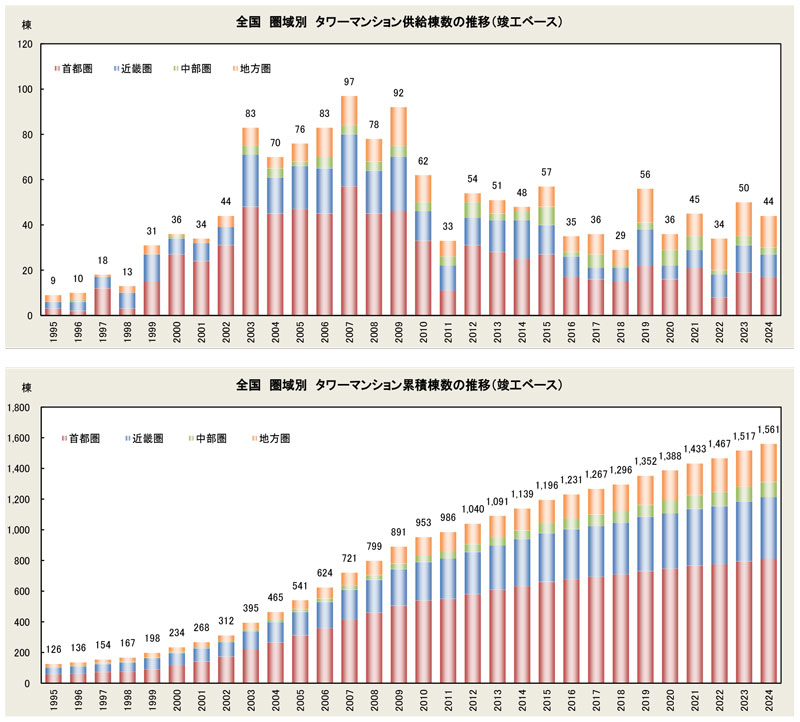

全国において最高階数が20階以上の分譲マンション(以下、タワーマンション)のストック総数は、2024年12月末時点で1,561棟・410,102戸を数える。供給実績が確認できたのは38都道府県と、全国的に一定以上のタワーマンションが竣工しているのに対して新たな供給先は直近4年間で全く増えていない。ストック棟数が最も多かったのは東京都の497棟で、これは全国シェアの31.8%に相当する。首都圏においては周辺3県でも比較的多くのストック棟数を有しており、圏域全体でのストック棟数は812棟と、全国シェアの52.0%を占めている。

東京都に次いでストック棟数が多かったのは大阪府の282棟で、首都圏の埼玉県や千葉県を上回る96棟を有する兵庫県も第4位となっている。一方、京都府や和歌山県でのストック棟数は低い水準に留まっている。なお、2024年には大阪府で比較的多い8棟が竣工している。中部圏におけるタワーマンションの主だった供給先は愛知県で、ストック棟数は全国で第7位の69棟となっている。

地方圏においては、北海道(34棟)や宮城県(42棟)、広島県(30棟)や福岡県(54棟)といった地方中枢都市を擁する地域で比較的まとまったストック棟数を有している。この他、10棟以上のストックがある地域としては、東京都心部への通勤者が居住する県南エリアのベッドタウンを中心にタワーマンションが開発されてきた茨城県、新幹線ターミナル駅を有する政令指定都市がある岡山県が該当する。なお、タワーマンションがまだ竣工していない地域は地方圏を中心に現時点で9県を数えるが、2025年には宮崎市のターミナル駅近くで県内初のタワーマンションが竣工する見通しであり、宮崎県が39番目のタワーマンション供給実績エリアとして加わってくる。

2024年に44棟・10,113戸が竣工 2025年には41棟・12,104戸が竣工予定、棟数・戸数ともに水準を維持

2024年に竣工したタワーマンションは、全国で44棟・10,113戸を数える。最も棟数が多かった都道府県は東京都の15棟で、都市圏や地方圏の中でも比較的大きな人口規模を有する大阪府(8棟)や福岡県(6棟)でも目立った供給となった。階数が最も高かったのは「Brillia Tower 堂島」(49階)で、50階以上の物件が登場しなかったのは2011年以来となる。なお、次点には「オーシャン&フォレストタワーレジデンスEAST」(48階)が続いているものの、ツインタワーで階数が同じWEST棟が2022年に竣工しており、同エリアでの最高階数の更新には至らなかった。一方、総戸数では「ザ・タワー十条」(578戸)が最多で、北区に現存するタワーマンションの中では同物件が階数・戸数規模ともにトップとなった。

また、2025年に竣工予定のタワーマンションは2024年12月末時点の集計で41棟・12,104戸となっており、戸数規模は3年連続で1万戸の大台を維持する見込みである。三大都市圏においては例年通りそれぞれの中心エリアである東京都・大阪府・愛知県で一定以上のタワーマンションの竣工が控えている。一方、地方圏では中枢都市を擁する北海道(4棟)や広島県(3棟)でまとまった数が見込まれるのに対して、宮城県や福岡県では現時点で竣工予定の物件が確認されていない。また、新潟県では2010年以来となるタワーマンションが竣工するほか、宮崎県では初となるタワーマンションが登場する予定となっている。

当記事出典

当記事は株式会社東京カンテイ「カンテイアイ特集(2025年1月30日配信)」の情報を元に掲載しております。 当記事に掲載されている文書の著作権は、出典元である東京カンテイに帰属します。 掲載されている文書の全部または一部を無断で複写・複製・転記等することを禁止します。 また、当記事への直接リンクは固くお断りいたします。

| ・ | 本コンテンツに掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、当社の見解を示すものではありません。 |

| ・ | 本コンテンツに掲載の情報は執筆時点のものです。また、本コンテンツは執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性について執筆者及び当社が保証するものではありません。 |

| ・ | 本コンテンツは、情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の取得・勧誘を目的としたものではありません。 |

| ・ | 本コンテンツに掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、当社は一切責任を負いません。 |

| ・ | 本コンテンツに掲載の情報に関するご質問には執筆者及び当社はお答えできませんので、あらかじめご了承ください。 |