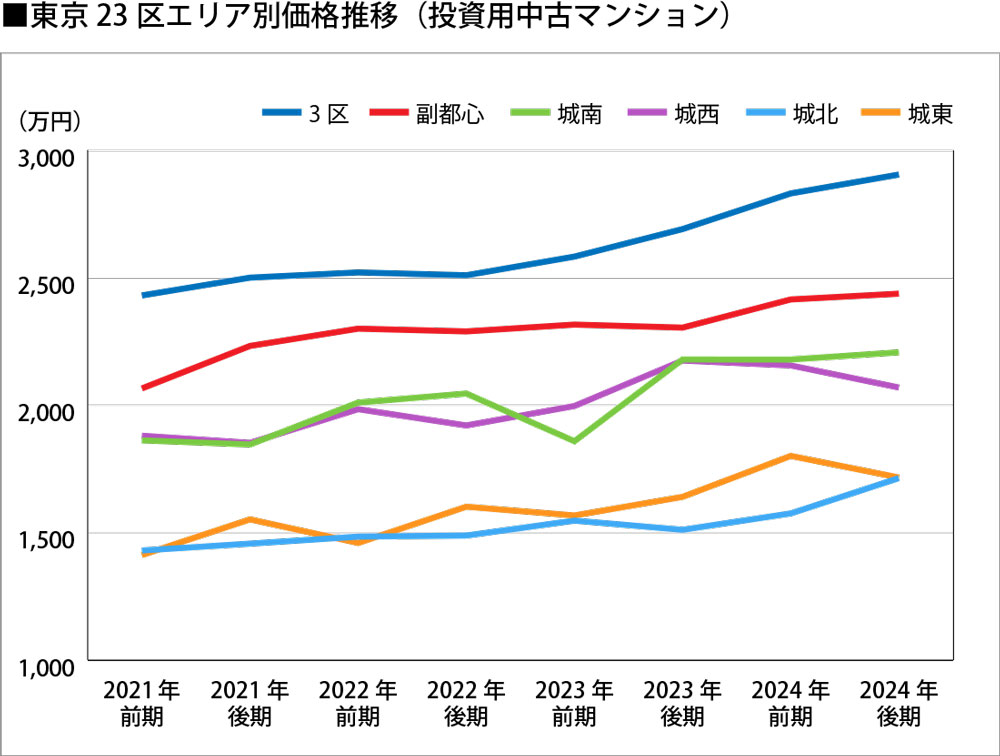

23区内でも価格は横ばい傾向へ~投資用区分所有マンション

2024年10月のコラムで「居住用の中古マンション価格は、都心3区の上昇率が他の地域に比べて突出しており、それ以外の地域は上昇率が鈍化している」という話をしました。読者の方から、「投資用中古マンション価格はどのような傾向にあるのかを知りたい」という声がありましたので、今回はこれについて調べてみることにしました。

6つのエリアで価格推移を推定

前回は、東京都23区については都心3区(千代田区、中央区、港区)とそれ以外の20区に分けていましたが、今回は、都心3区、副都心エリア(渋谷区、新宿区、豊島区、文京区)、城南エリア(品川区、目黒区、大田区)、城西エリア(世田谷区、杉並区、中野区)、城北エリア(練馬区、板橋区、北区)、城東エリア(台東区、荒川区、墨田区、江東区、江戸川区、葛飾区、足立区)の6つに分けてその動向を探ります。

2021年1月から2024年10月までの成約データ[東京都23区内、専有面積30m²以下のオーナーチェンジ中古マンション(賃借人が入居している状態で取引された中古マンション)、3131件]を用いて、「最寄り駅まで徒歩7分」「専有面積25m²」「築年数20年」「所在階3階」といった特徴や品質を持つ標準的な投資用中古マンション価格を各エリア別で半年毎に推定し、グラフにしました。

(公益財団法人東日本不動産流通機構に登録された成約データより筆者作成。最寄り駅より徒歩7分、専有面積25m²、築年数20年、所在階3階のオーナーチェンジ中古マンションを想定。)

保有する物件・土地の定期的な資産価値の確認がポイントです。

都心3区以外は横ばい傾向が顕著に

2023年後期以降で見ると、都心3区は価格の上昇傾向が顕著です。一方、それ以外のエリアは横ばい傾向となっています。城南エリアと城西エリアは2023年後期から、副都心エリアと城東エリアは2024年後期から横ばい傾向が見て取れます。

城北エリアはこの半年で価格が上昇していますが、もともとは城東エリアと同等の水準を保ってきたエリアです。今回の上昇は、2023年後期から2024年前期にかけて生じた格差が調整された結果だと筆者は考えています。現在では同等の価格に落ち着いていますし、他のエリアとの価格の相対感からしても、城北エリアが都心3区と同様に上昇を続けるとは思えません。

都心3区以外がこのようなことになった理由は、金利上昇が一つの原因ではないかと筆者は考えています。例えば、1,500万円で年間収入75万円(表面利回り5%)という投資用中古マンションを、自己資金100万円、借入金1,400万円(金利1.5%、30年元利均等返済)で購入すると想定します。管理費や固定資産税などの運営費用を年間15万円とすると税引き前・元利返済前の純収益は60万円となります。金利が1.5%なら毎年の元利返済額は概算で58万3,000円となるので、純収益で賄うことが可能です。しかし1.75%になると元利返済額は概算で60万4,000円になり、純収益では支払えなくなります。この場合、自己資金を増やすか、購入価格を下げるかしかなくなるので、0.25%の金利上昇でも投資需要は押し下げる効果があると筆者は考えています。

| 投資用中古マンション価格 | 投資用中古マンション価格 | 1,500万円 | 年間収入 75万円/年 | (表面利回り5%) |

| 自己資金 | 100万円 | -15万円/年 | (管理費・固定資産税などの運営費用) | |

| 借入金 | 1,400万円 | 60万円 | (純収益) | |

| ※借入期間30年、金利1.5%の場合、元利均等返済額は58.3万円/年(純収益で賄える) ※借入期間30年、金利1.75%の場合、元利均等返済額は60.4万円/年(純収益で賄えない) |

||||

一方、都心3区は、値下がりしにくいと考えている方が多いことから人気があるうえ、現金で購入する富裕層や海外投資家も多く見られるため、金利上昇の影響を受けにくく、価格上昇の程度が他のエリアと異なっているのだと思います。

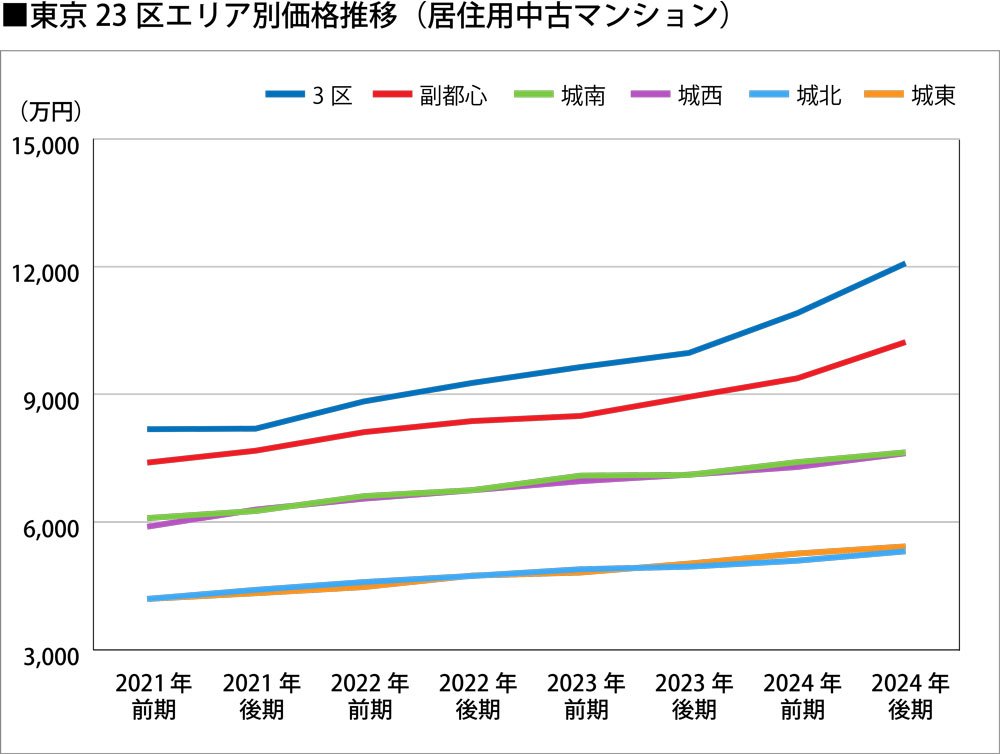

居住用中古マンションとの動向比較

次のグラフは、2021年1月から2024年10月までの成約データ(東京都23区内、専有面積50m²以上100m²以下の居住用中古マンション(賃借人が存しない状態で取引された中古マンション)、33,070件)を用いて、「最寄り駅まで徒歩7分」「専有面積70m²」「築年数20年」「所在階3階」といった特徴や品質を持つ標準的な居住用中古マンション価格を各エリアについて半年毎に推定したものです。

(公益財団法人東日本不動産流通機構に登録された成約データより筆者作成。最寄り駅より徒歩7分、専有面積70m²、築年数20年、所在階3階の居住用中古マンションを想定。)

居住用は投資用と異なり、都心3区同様、副都心エリアも価格上昇が明確。それ以外のエリアは弱いながらも上昇傾向が継続しています。城南・城西・城北・城東エリアが横ばい傾向ではなく上昇を継続しているのは、金利上昇に対して感応度が低いということが考えられます。居住用物件の場合、投資用物件のように「元利返済が賃料収入で賄えるかどうか」というシビアな判断が不要であるため、多少の金利上昇に対して許容できてしまうのでしょう。

大幅値下がりは考えにくいが目利き力が問われる

都心3区以外の投資用中古マンション価格が横ばい傾向なのは、金利上昇に反応したからだとなると、さらに金利が上がれば価格が下がる可能性もあるではないかと考える方も多いと思います。しかし筆者はそうはならないと考えています。資材高騰が背景となり、不動産価格が大きく下落するということは当面考えにくい状況にあることがその理由です。また、仮に金利が思った以上に上がったとしても、日銀が利上げ判断をする以上、それまでにインフレが定着して賃料が上昇している可能性が高いと考えています。金利上昇分をカバーする賃料上昇であれば、結果として価格は下がらないというわけです。ただし、投資用が居住用と同様の価格上昇を継続するとは考えていません。つまり都心3区以外のエリアについては、しばらくは横ばい傾向が続くと考えています。

これまでは、放っておいても価格が上がるという状況でしたから、どんな物件に投資しても損をする可能性が低かったわけですが、今後は競争力を上げられる余地のある物件を見出す目利き力が必要になってくるかもしれません。金利のある世界に戻るということは、こうした当然のことが問われるということなのでしょう。

| ・ | 本コンテンツに掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、当社の見解を示すものではありません。 |

| ・ | 本コンテンツに掲載の情報は執筆時点のものです。また、本コンテンツは執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性について執筆者及び当社が保証するものではありません。 |

| ・ | 本コンテンツは、情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の取得・勧誘を目的としたものではありません。 |

| ・ | 本コンテンツに掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、当社は一切責任を負いません。 |

| ・ | 本コンテンツに掲載の情報に関するご質問には執筆者及び当社はお答えできませんので、あらかじめご了承ください。 |