【2025年】過去10年間の公示地価推移から読み取る今後の住宅地価動向

2025年3月19日、国土交通省が標準地の地価を公示しました。

3大都市圏の過去10年間の対前年変動率と中心部平均m2単価の推移をもとに、今後の動向を不動産アナリストに予想していただきました。

※本記事に掲載している折れ線グラフは、地価公示にともなって国土交通省が公表した各都府県地価の対前年変動率をもとに編集部で作成しました。いずれも2016年の地価を100%とした場合の推移を表しています。

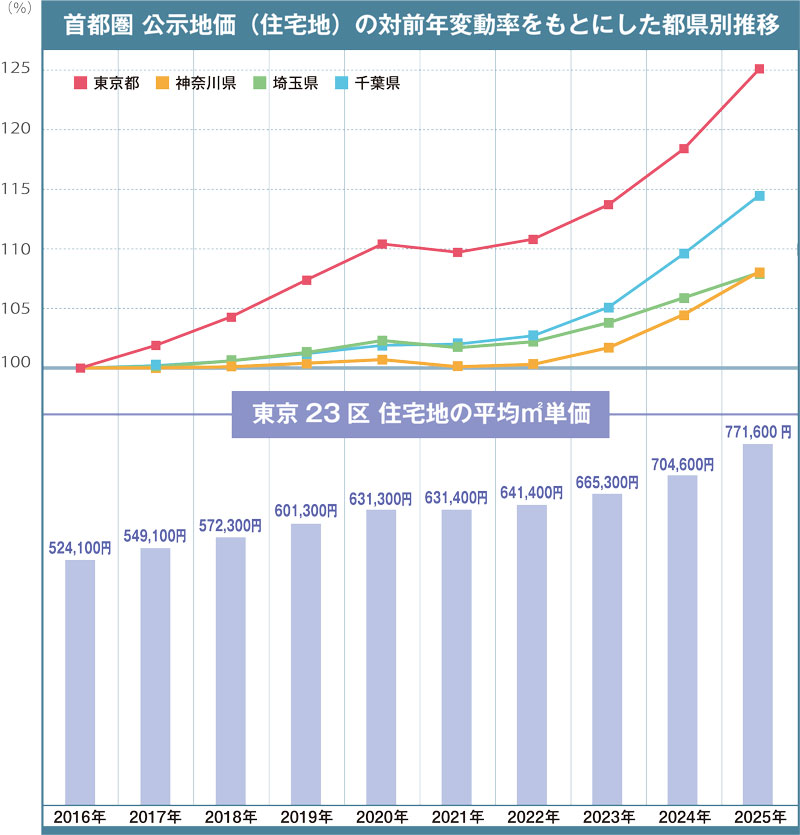

首都圏

昨年同様、千葉県が東京都に次いで高い上昇率に

アベノミクスなどによって景気が上向いたことで、2020年までは住宅地価も上昇が続きました。コロナ禍でいったん停滞したものの、2022年から上昇基調が再開し、以降の各都県の上昇幅は、おおむね拡大してきています。

「コロナ禍の収束後に社会経済活動や居住ニーズが復調したことに加え、円安によって海外投資マネーが集まるようになったため、地価の上昇幅は年々拡大しています。東京都の上昇は、都心部を中心に進められている複数の大規模再開発がけん引しています。また、千葉県の対前年変動率はプラス4.5%と、昨年同様、東京都に次ぐ高い伸び率になっています。神奈川県や埼玉県では目ぼしいエリアの地価が既に高騰しているなか、千葉県には東京都内への通勤圏として考えられるうえに価格面で手ごろなエリアが多く残っていました。このようなエリアに需要が集中した結果、高い上昇率につながったのでしょう」(東京カンテイ高橋さん、以下同)

上昇傾向は続くが、上昇度合いは鈍る可能性も

これまでと比べれば上昇度合いが鈍る可能性はあるものの、基本的には上昇基調が続くというのが高橋さんの見立てです。

「東京都心部の住宅地価はかなり高額になっていますが、それでも富裕層や投資家からのニーズが高いので、まだまだ上昇の伸びしろがあると思います。一方、都心周辺部では価格面で穴場的なエリアがなくなりつつあります。賃上げレベルが地価や住宅価格の高騰度合いに追いついていない半面、金利は正常化に傾きつつあるので平均的な年収帯の購買力が鈍り、これにともなって住宅地価の上昇度合いも鈍化する可能性があります」

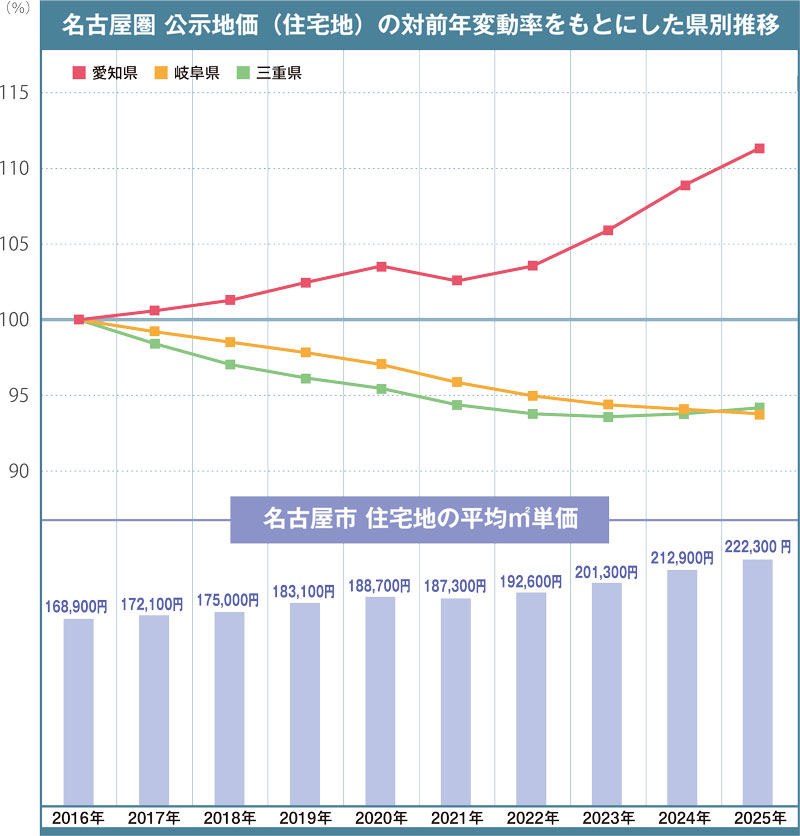

名古屋圏

例年同様、愛知県は上昇傾向で岐阜県・三重県は弱含み傾向

名古屋圏では、愛知県が首都圏と同じような上昇基調にある一方、岐阜県・三重県は毎年弱含み傾向が続いています。

「愛知県は、地場の主力産業である自動車製造業が堅調に推移していることにともなって住宅地価も上昇を続けています。ただし、対前年変動率を見ると、昨年がプラス2.8%で今年はプラス2.3%と、上昇度合いが鈍っています。この要因は、リニア中央新幹線の開業時期が不透明になったこと、物価高騰で名駅エリアの再開発に遅れが生じていることなどが考えられます。岐阜県・三重県で弱含み傾向が続いているのは、人口減少で住宅ニーズが伸びないからです。ただし、岐阜県なら岐南町や多治見市、三重県なら津市や四日市市などは上昇しています。県の中核都市部や愛知県に近いエリアなどでは、一定以上のニーズを喚起できている表れでしょう」

米国の関税政策の影響や観光産業の強化策などに注目

高橋さんは、岐阜県・三重県はこれまで同様に推移すると予測する一方、愛知県については米国の関税政策によって不透明感が高まったと指摘します。

「愛知県の住宅ニーズにはトヨタ自動車の業績と密接な関係があります。4月初旬には米国が大幅な関税引き上げを発表しました。住宅地価が急に下落することはないでしょうが、日本政府が交渉や政策によってどの程度リスクを抑えられるのか、トヨタ自動車が有効な対策をとれるかどうかなどによって、上昇度合いは変わるでしょう。今後の動向を注視する必要があります。一方、岐阜県・三重県では良くも悪くもこれまでと同様に推移すると見ています。両県とも良質な観光資源がありますから、旅行客の長期滞在を促すような強化策の実施に期待したいところですね」

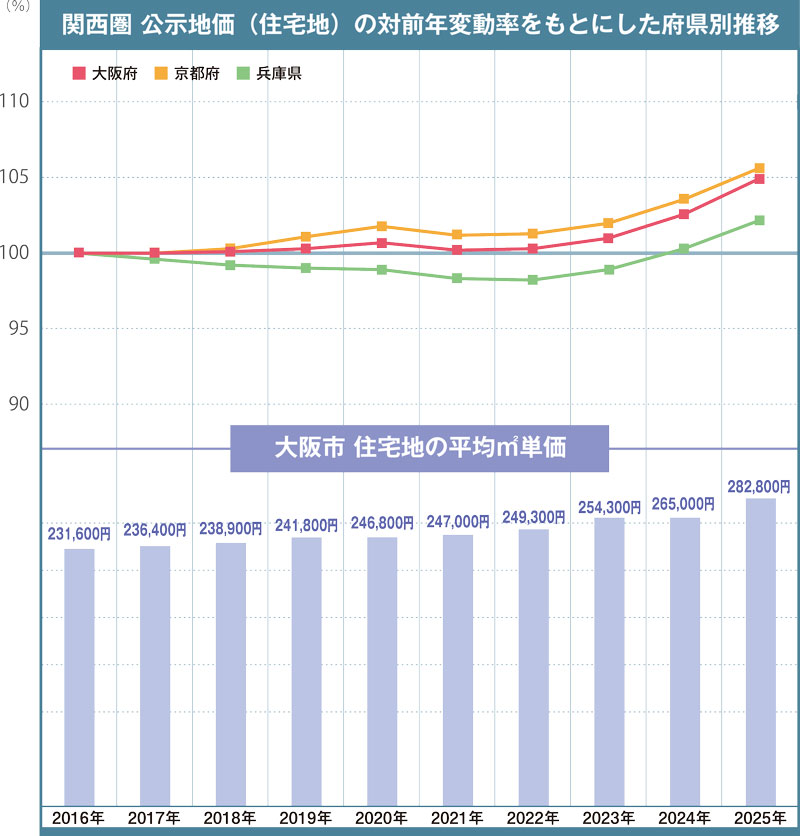

関西圏

コロナ禍収束によって観光業が復調し、上昇傾向が顕著に

2023年までの関西圏の住宅地価は小幅な変動が続いていました。しかし、2024年から上昇度合いが高まり、2025年の対前年変動率はさらなる加速傾向がうかがえます。

「もっとも大きな要因は、コロナ禍収束です。人流が活発になって主要産業である観光業が息を吹き返したため、観光業従事者を中心に居住ニーズが高まったのです。また、大阪府では「うめきた」をはじめとする大規模再開発や、鉄道の延伸・新駅開業などによる都市機能の強化も住宅地価を押し上げています。ホテルなどの進出によって商業地の地価が上昇し、この相乗効果で住宅地価の上がり方も勢いを増しています。京都府では、インバウンドの復調によって国内外の富裕層を中心に住宅ニーズが高まったことが影響していると思われます。兵庫県は、主に神戸市から東寄りのエリアで住宅地の価格が高まっています。大阪府内では高過ぎて手が届かないという層の受け皿として、注目を集めるようになった影響でしょう」

上昇傾向は、大阪府が牽引する形で継続する見通し

コロナ禍収束に加えて円安も追い風となり、海外からの訪日観光客は目立って増加しています。このため、高橋さんは当面は上昇傾向が継続すると見ています。

「関西圏の訪日観光客は大幅に増加しています。地域産業が活況なら居住ニーズも増加しますから、関西圏の住宅地価の上昇傾向は当面続くでしょう。特に大阪府は、大阪・関西万博にともなう再開発や鉄道延伸などで飛躍的に利便性が高まったエリアも出てきているため今後も力強い上昇が続き、関西圏の住宅地価上昇を牽引すると思います。そして、先述したとおり、大阪府の住宅ニーズの受け皿になっている兵庫県も上昇傾向が続くでしょう。京都府は、住宅地が限定的なうえにオーバーツーリズムの問題が顕在化しているので、上昇基調は続くものの、上昇度合いは鈍化する可能性があります」

| ・ | 本コンテンツに掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、当社の見解を示すものではありません。 |

| ・ | 本コンテンツに掲載の情報は執筆時点のものです。また、本コンテンツは執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性について執筆者及び当社が保証するものではありません。 |

| ・ | 本コンテンツは、情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の取得・勧誘を目的としたものではありません。 |

| ・ | 本コンテンツに掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、当社は一切責任を負いません。 |

| ・ | 本コンテンツに掲載の情報に関するご質問には執筆者及び当社はお答えできませんので、あらかじめご了承ください。 |